サビキ釣りをで上カゴと下カゴ、どっちが釣れるの?

という疑問をよく聞きます。

結論から言うと、釣れる条件や狙う魚、潮の流れによって使い分けるのがベストです。

僕たちはいつも上カゴ使ってるね。

そうだね。

浮きつけてまったりと釣りするには、

上カゴの方がいいねー。

僕はぶっこみサビキ釣りが好きだから上カゴだ!

上カゴ・下カゴにはそれぞれの特徴やメリット・デメリットがあります。

この記事でわかりやすく整理し手解説します。

サビキの上カゴ仕掛けと下カゴ仕掛け

関東では上カゴ仕掛け、関西は下カゴ仕掛けが多い。

多分、次のような理由から。

関東は、潮通しの良い堤防や港が多く、広くコマセを拡散できるスタイルが好まれる。

特に東京湾や相模湾などでは、表層〜中層に回遊するアジやイワシを狙う場面も多く、自然なエサの落下が効果的。

一方、関西では、防波堤や足元狙いの釣り場が多いのが特徴。

大阪湾や瀬戸内海では、底付近にいる魚を狙うことが多く、安定したタナで釣れる下カゴが重宝される。

また、手返しもいいのが下カゴが好まれる1つにあると考えられる。

地域の釣りスタイルに合わせて仕掛けが進化してきたって考えると、釣りって奥が深いです。

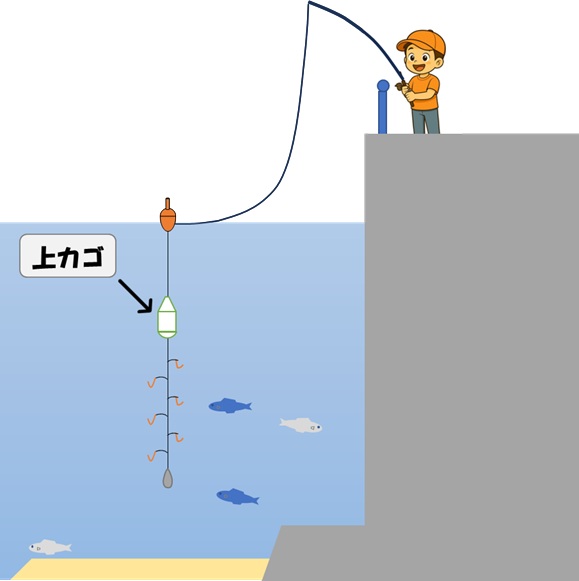

上カゴ仕掛けとは

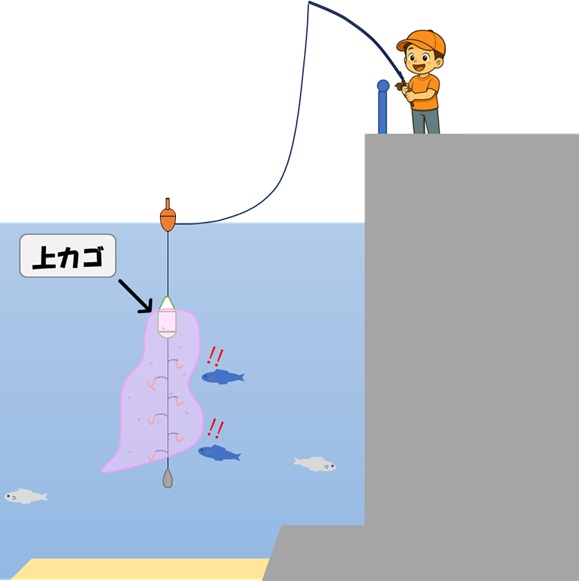

上カゴ仕掛けは、サビキの上にコマセカゴをつけるタイプ。

上からまいたエサ(コマセ)が下に落ち、サビキの疑似餌と同じ層で魚を寄せる仕組みです。

餌と仕掛けが同調して魚をだます。

メリット

- 自然なエサの落下で食わせやすい

上からエサが降ってくるため、魚が自然な動きでサビキの疑似餌をついばみやすい。 - 潮通しの良い場所で効果的

潮の流れに乗って広くエサが拡散し、魚を寄せやすい。 - コマセがかかりやすく、ベテランに人気

魚がサビキと同じ層に集まりやすいので、うまく扱えば手返しよく釣れる。 - 餌の出が調整でき、コマセの管理がしやすい

カゴの口の開き方を小さくすれば餌が少しずつでるので、ゆったりと釣りも可。

上カゴ仕掛けは、魚の目線とエサの動きが自然に一致するため、特に活性の高い時間帯や中層〜表層に魚がいるときに効果を発揮します。

潮の流れを利用して広範囲に魚を寄せられるのも魅力。

扱いには少し慣れが必要ですが、使いこなせば釣果アップ間違いなしの仕掛けです!

デメリット

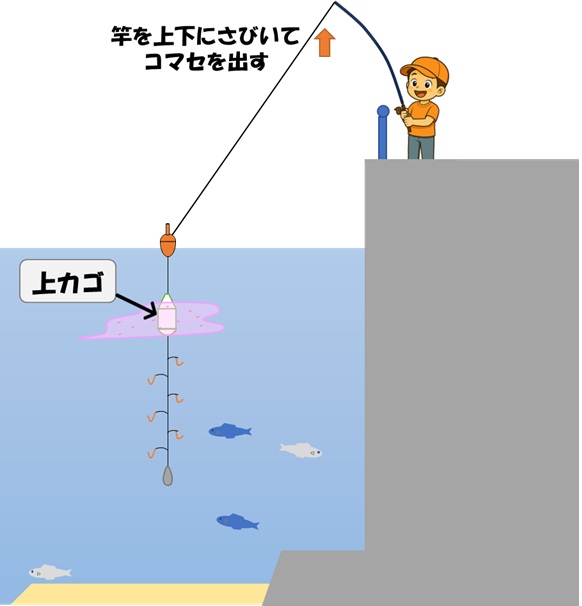

- 初心者には扱いがやや難しい

竿を上下させるとコマセが抜けすぎたり、タイミングを合わせにくい。 - 風や潮が強いと拡散しすぎる

コマセが広がりすぎて、仕掛け周辺に魚が寄りづらくなることも。 - 仕掛け全体が長くなる

足場の高い堤防では扱いやすいが、狭い釣り座では不便。 - 投げサビキでは絡まりやすい

仕掛けの上に餌のカゴ、下にオモリと、重量のあるものが上下に分かれてあるため

下手に投げるとバランス悪く飛んで絡まりやすい

上カゴ仕掛けは、慣れないうちは扱いが難しく感じるかもしれませんが、ちょっとした工夫で快適に使えるようになります。

例えば、コマセの出方を調整できるカゴを使えば、エサの無駄を減らる。

投げサビキでは中通しオモリや短めの仕掛けを使うことで絡まりを防げる。

風や潮が強い日は、半練りタイプのコマセで拡散を抑えるのも効果的。

経験を積むほどに、上カゴの強みを活かせるようになる。

最初はトライ&エラーを楽しむ気持ちで挑戦するのがコツです!

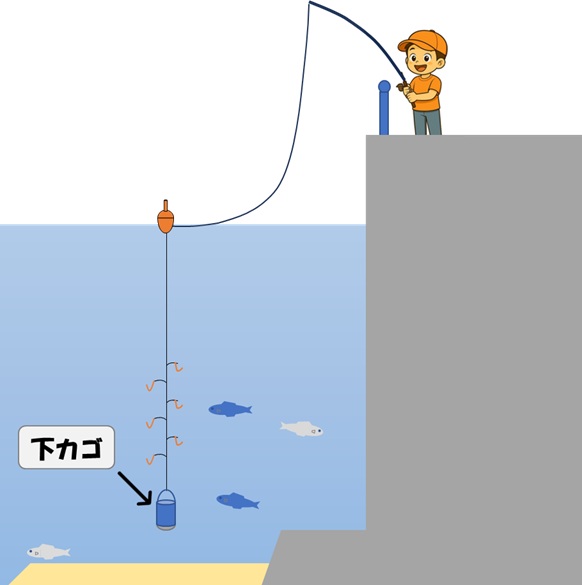

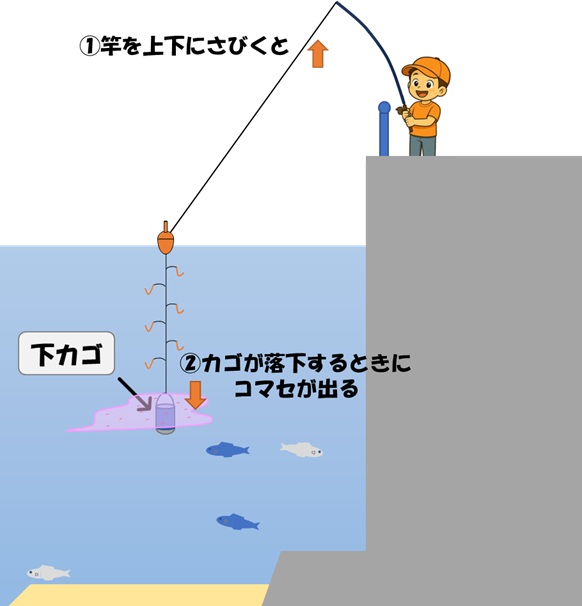

下カゴ仕掛けとは

下カゴ仕掛けは、サビキの下にコマセカゴをつけるタイプ。

下からエサをまき上げ、サビキの疑似餌と一緒に魚を誘います。

メリット

- 初心者でも扱いやすい

投げやすく、コマセの出方をあまり気にせず釣れる。 - 足元狙いに最適

防波堤や堤防など、真下に落とす釣りで安定感抜群。 - 魚の棚(タナ)が安定

コマセとサビキが常に近い位置にあるため、釣れる層を外しにくい。

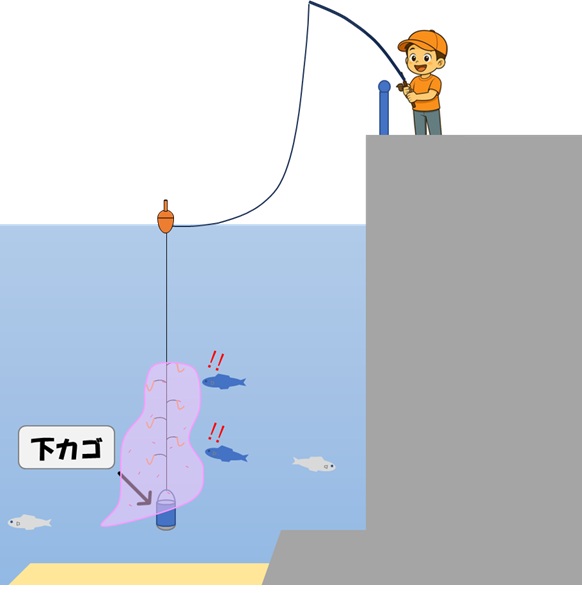

下カゴ仕掛けは、構造がシンプルで扱いやすく、特に初心者や子供との釣りにぴったり。

足元に仕掛けを落とすだけで、コマセと疑似餌が同じ層に留まりやすく、魚が迷わず食いついてくれるだ。

タナが安定することで、魚の活性が低いときでも安定した釣果が期待できる。

釣り場が狭いときや、風が強い日にも使いやすいのが嬉しいポイント!

デメリット

- 食いが渋い時に見切られやすい

コマセが下から出るため、魚の視界にサビキが目立ちすぎることがある。 - 潮の流れが速いと効きづらい

コマセがすぐ流されてしまい、寄せ効果が薄れる。 - 広範囲に魚を集めにくい

ピンポイントでしか効かないため、魚影が薄い時は不利。

下カゴ仕掛けは安定感がある反面、魚の活性が低いときや潮が速い場面では効果が薄れがち。

そんなときは、サビキの色やサイズを変えて魚の警戒心を下げる。

重めのカゴや潮受けウキを使って仕掛けの安定性を高める工夫が有効。

また、時々しゃくってコマセを拡散させることで、魚の注意を広げることもできる。

ちょっとした工夫で、下カゴの弱点も十分カバーできます。

上カゴ・下カゴの使い分け目安

| 条件 | おすすめ仕掛け | 理由 |

|---|---|---|

| 初心者・堤防の足元狙い | 下カゴ | 扱いやすくトラブルが少ない |

| 潮が速い・魚影が濃い | 上カゴ | 広くコマセを拡散できる |

| サビキ釣りで中層〜上層狙い | 上カゴ | エサが自然に落下して食いが立つ |

| 海底付近のアジ・サバ狙い | 下カゴ | 魚が底にいる場合は下カゴが有利 |

| 子供や初心者との釣り | 下カゴ | 投げやすく管理しやすい |

仕掛けの選び方は、釣り場の状況や狙う魚によって変わります。

上カゴは広範囲に魚を寄せたいときや、表層〜中層に魚がいるときに効果的。

一方、下カゴは足元狙いや底付近の魚に強く、初心者でも扱いやすいのが魅力。

特に潮の流れが速いときは、コマセの拡散力が重要になるので、上カゴが有利になることも。

迷ったらまずは下カゴから始めて、慣れてきたら上カゴに挑戦するのがオススメ!

上カゴ vs 下カゴ:使い分けのコツ

上カゴ仕掛け

- おすすめシーン: 潮通しの良い堤防、中層〜表層狙い、魚の活性が高いとき

- ポイント: コマセが自然に落ちることで、魚が疑似餌に食いつきやすくなる。

特にアジやイワシが表層にいるときに強い!

下カゴ仕掛け

- おすすめシーン: 足元狙い、初心者や子供との釣り、底付近の魚を狙うとき

- ポイント: 投げやすくてトラブルが少ない。

アジやサバが底にいるときに安定した釣果が出やすい!

どちらの仕掛けも、それぞれの得意な場面あり。

釣り場の状況や魚の動きに合わせて選ぶのがポイント。

上カゴは広範囲に魚を寄せたいときや、魚が表層にいるときに効果的。

一方、下カゴは足元でじっくり狙いたいときや、初心者でも安心して使える場面に向いてます。

釣り場に着いたら、潮の流れや魚のタナを観察して、仕掛けを使い分けると釣果アップにつなげよう!

ちょっとした工夫で釣果アップ!

- 潮が速いとき → 上カゴなら半練りコマセ、下カゴなら重めのカゴ

- 食いが渋いとき → サビキの色やサイズを変えてみる(白スキン、夜光タイプなど)

- 魚が広範囲に散ってるとき → 上カゴで広く拡散、下カゴならしゃくって誘いを入れる

釣り場の状況は常に変化するから、仕掛けやコマセの使い方を柔軟に調整することが大切。

ちょっとした工夫を加えるだけで、釣果がグッと伸びることもある。

経験を積むほどに「今はこうすればいいかも!」って感覚が磨かれていくので、試行錯誤も楽しみのひとつ!

どちらが釣れる?実際のところ…

実際には、どんなときでも有利なのはこちらと断定はできず、状況次第で大きく差が出ます。

例えば:

- 潮が緩く、魚が表層にいる → 上カゴが有利

- 潮が速く、魚が底付近にいる → 下カゴが安定

経験者の多くは、両方を使い分けることで釣果を安定させています。

もし1本しか持たないなら、まずは下カゴ仕掛けから始めるのがおすすめです。

デメリットを小さくする工夫

デメリットはちょっとした工夫でカバーすることができます。

仕掛けの弱点を知っておくと、釣り場での対応力がグンと上がる!

「釣れないな…」と思ったときこそ、工夫してみるチャンス。

上カゴ仕掛けのデメリット対策

上カゴ仕掛けは広範囲に魚を寄せられる強みがあるけれど、扱いに少しコツがいるのも事実。

でも、ちょっとした工夫でその弱点はしっかり補える!

| デメリット | 追加の工夫 |

|---|---|

| コマセが拡散しすぎる | 半練りタイプのコマセを使うことで、拡散を抑えられます。水中でゆっくり溶けるので、魚を長く留めやすい。 |

| 初心者には扱いが難しい | スナップ付きサルカンで仕掛け交換を簡単に。トラブル時の復旧が早くなります。 |

| 投げサビキで絡まりやすい | 中通しオモリ+短めの仕掛けにすることで、空中でのバランスが安定し、絡まりにくくなります。 |

上カゴ仕掛けは、慣れると非常に効率よく魚を寄せられるけど、最初は扱いにくさを感じることも。

しかし、道具の選び方や仕掛けの調整次第で、初心者でも快適に使えるようになります。

特に投げサビキでは、バランスのとれた仕掛けが絡まり防止のカギ。

ちょっとした工夫が、釣果にも釣りの楽しさにもつながる!

下カゴ仕掛けのデメリット対策

下カゴ仕掛けには扱いやすさという大きなメリットがある一方で、状況によっては釣果が伸びにくいことも。

でも、ちょっとした工夫でその弱点はしっかりカバーできる!

| デメリット | 追加の工夫 |

|---|---|

| 食いが渋い時に見切られやすい | サビキの色やサイズを変える(例えばピンク→白、ハゲ皮→スキン)ことで、魚の警戒心を下げられます。 |

| 潮が速いと効きづらい | 重めのカゴを使うことで、仕掛けの安定性が増し、コマセの効きが持続します。 |

| 広範囲に魚を集めにくい | 時々しゃくってコマセを拡散することで、魚の注意を広げることができます。特に朝夕の活性が高い時間帯に有効です。 |

下カゴ仕掛けは「足元でじっくり釣る」スタイルに向いているけど、状況によっては魚が寄りにくいこともある。

そんなときは、サビキの見た目を変えたり、仕掛けをしゃくって動きをつけたりすることで、魚の反応がガラッと変わることも。

潮の速さに合わせた重さ調整も、釣果アップの大事なポイント!

まとめ

| 比較項目 | 上カゴ | 下カゴ |

|---|---|---|

| 操作性 | やや難しい | 初心者向け |

| コマセの広がり | 広い範囲に効く | 足元中心 |

| タナ合わせ | 中層〜上層向け | 底〜中層向け |

| 向いている人 | 経験者・潮通しの良い場所 | 初心者・堤防釣り |

迷ったら下カゴ、慣れたら上カゴに挑戦!

釣り場や季節、魚の動きに合わせて両方の仕掛けを試してみることで、釣果アップにつながります。

どちらか一方にこだわらず、状況に応じて柔軟に使い分けるのが、サビキ釣りをもっと楽しむコツです!

仕掛け選びも釣りの楽しみのひとつ。

風の匂い、潮の流れ、魚の気配を感じながら、自分だけのベストスタイルを見つけよう!