子供を連れて家族で楽しくサビキ釣り!

だけど、全然釣れない。。。

なんでー??

こんな時に試して釣果UPに繋げてほしい内容を紹介します。

釣りしてたらたまにはこんな寂しい時もあるよね~。

え~っ?

僕はいつも釣れるけど、お父さんがそんな感じでしょ!

そ、そこは黙っとくんだよ~~!

(お父さんは自分より楽太君が釣れるように四苦八苦してるんだよ・・・)

私の話はおいといて、釣り場であなたが

なかなか釣れないなぁ・・・

という時、釣場でぜひ試してもらいたいのが次の内容です。

『何か普通なんだけど』

『それくらい知ってるし』

と言う方はこの先読まれてもあまり得るものがないかもしれません。

『どういう事?』

と、思われた方は続きを読み進めて下さい。釣果を得るヒントがあります。

また、準備する仕掛け選びも釣果に影響します。

私がおすすめする仕掛を紹介した記事もぜひご覧下さい。

➡ 『サビキ仕掛けおすすめ5選(2023)釣果も上げてボウズも回避』

魚がいないと魚は釣れない

サビキ釣りは、

小さくても引きが強くて釣って楽しい、食べても美味しいアジが釣りたい!

と狙っていても、アジは回遊性(留まっていない)の魚で、回ってこないとなかなか釣れません。そう、残念な事に・・・

狙う魚が釣り場にいなければ、そもそも釣れない!

という事実を理解しておくことが必要です。

その他に、季節によっても厳しい時期があります。

私が調べてまとめた記事を参考にして下さい。

➡ 『冬のサビキ釣りは釣れないの? 釣れるのはいつ?』

サビキで釣れないのはなぜ? 試してほしい4つのコツ

『魚はいそうなんだけど釣れないなぁ。』

『周りが釣れ出してるのに全然かからない。』

こんな時、延々同じことを繰り返しても状況は変わりません。

ただ、ちょっと変化を加えるだけで釣れ始めるのも良くある事です。

ちょっとの変化でやってほしいことが冒頭に述べた4つです。

1つずつ詳しく説明していきます。

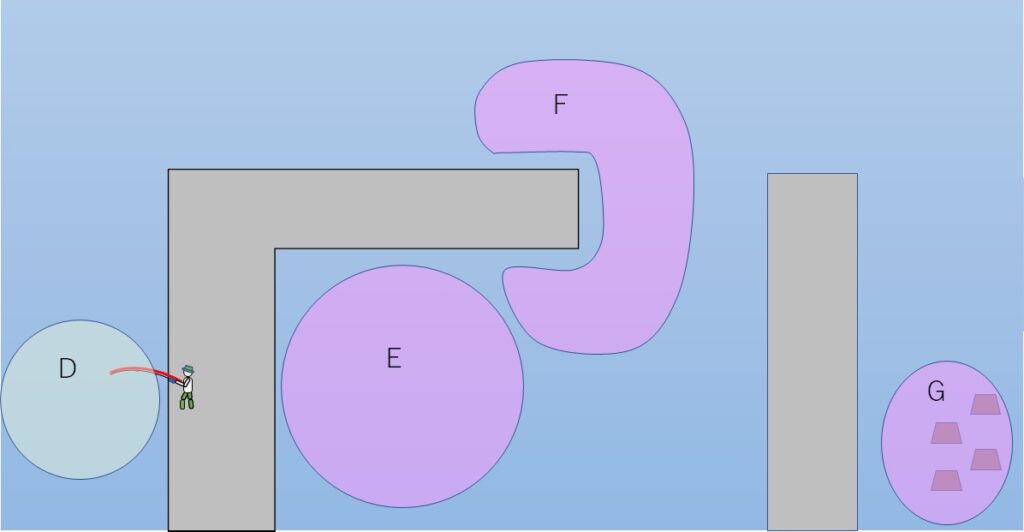

状況が分かり易いように絵も参考に合わせてみて下さい。

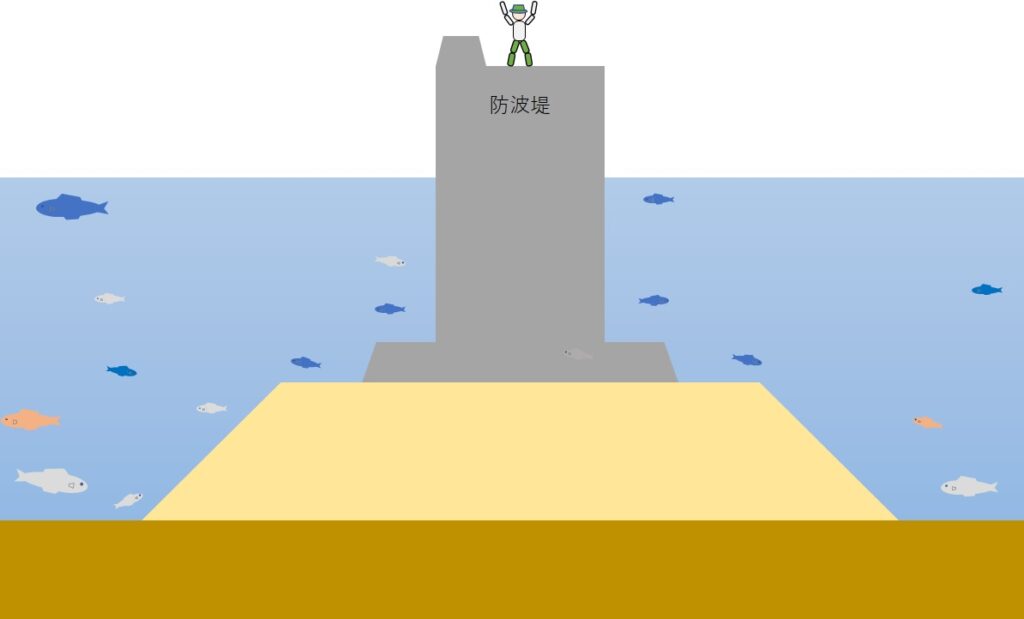

①防波堤など釣り場にきて釣る気満々!!

釣り場に立つと爆釣を想像して気が入りますよね。

スタートラインはみんな同じです。

魚が全然釣れない状況

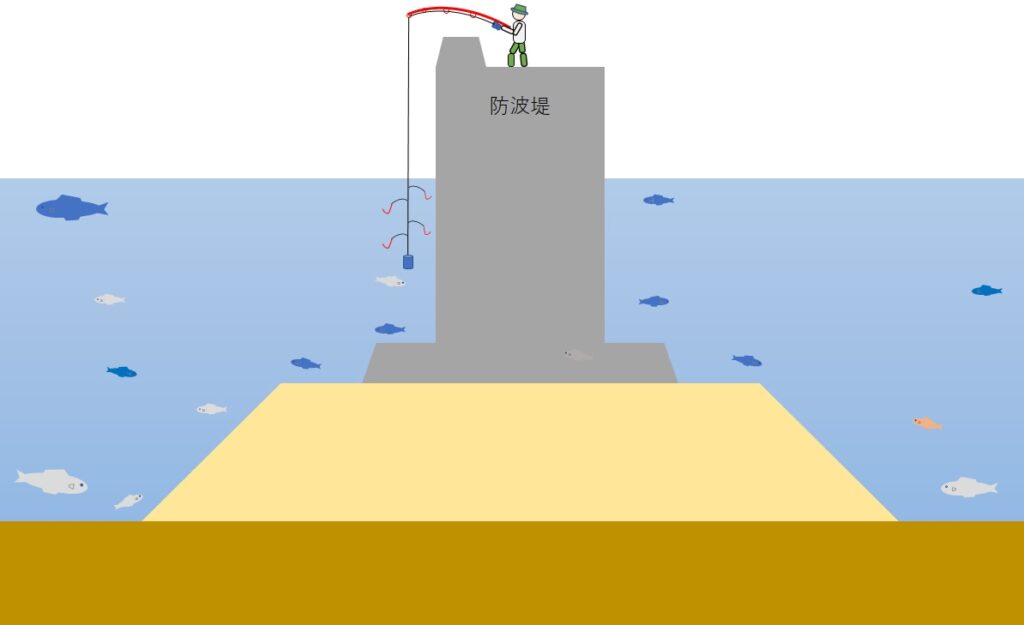

②さっそくサビキを始める

が・・・、魚が全然釣れません。

待てども全く当たりすらない。

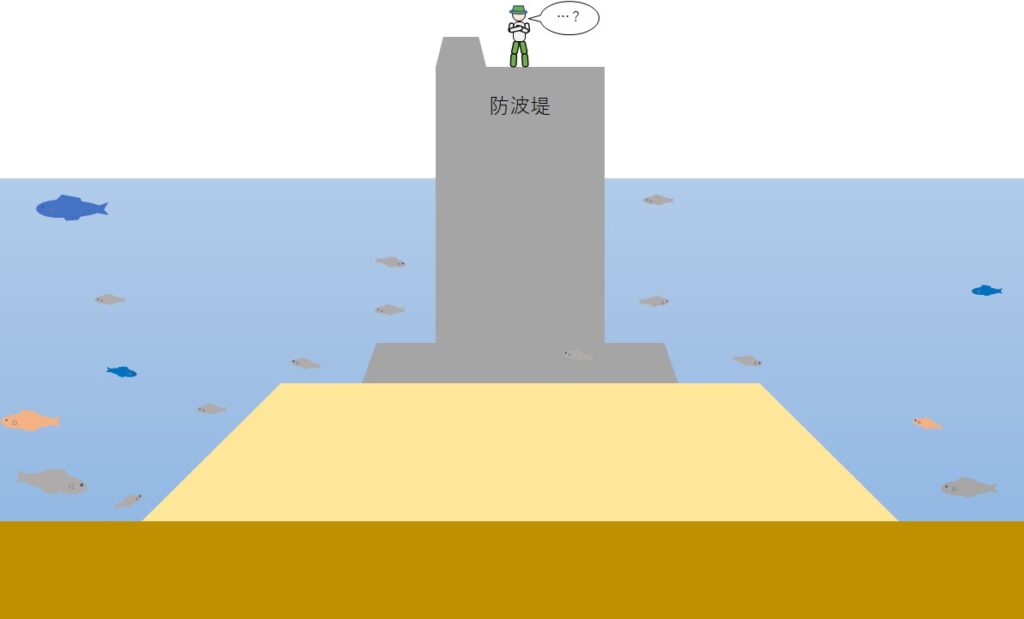

③釣れないのは何故だろう・・・? 考える

こんな状況に陥ってしまった時にやるべき事を順にお伝えします。

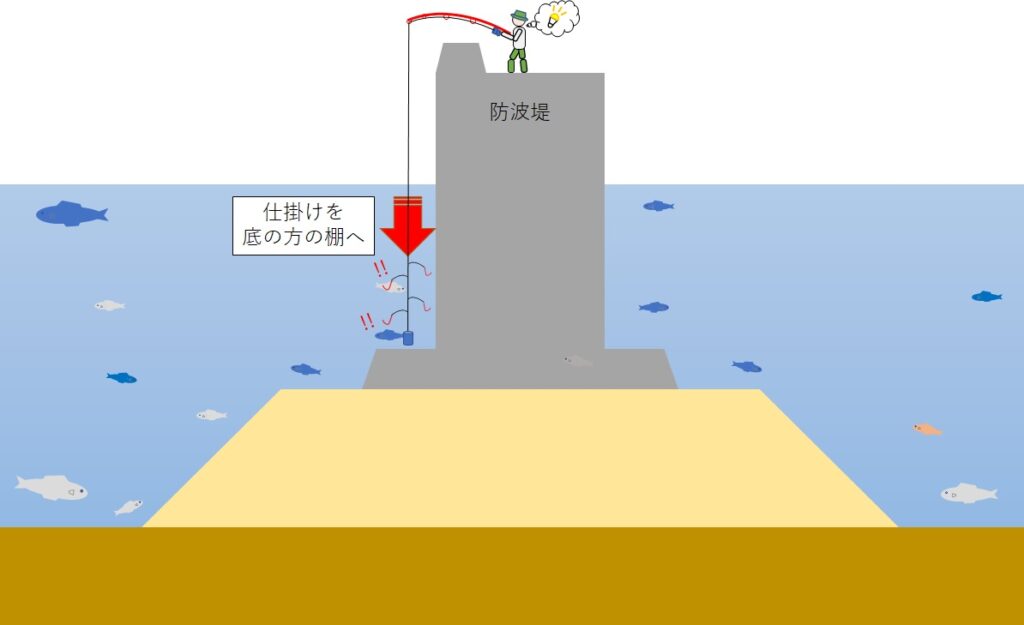

サビキ仕掛けを入れる棚を変えよう

釣りを始めた時の状況を再度確認してみましょう。

釣れない原因は?

仕掛け:海面近くに落としていた。

魚:仕掛の周り・棚(層・深さ)にはいない

➡魚のいない場所に仕掛けを入れていた!

魚のいない場所にいくら仕掛けを入れても魚は釣れません。

針を魚に食わせたいのですから、魚のいる棚(水深)を狙って棚を変えていこう。

④仕掛けの棚を底の方へ変えてみる。

するとどうでしょう?サビキ仕掛けに気づく魚が出てきます。

アジは下層、底の方にいる事が多い魚です。

根魚は海底付近に、青物はエサの魚を追いかけて海面付近に顔を出すこともあります。

しかし、実際の釣りで魚がいる棚は目で見える限られた範囲しか分かりません。

なので、地道に魚のいる棚を探すんです。

- 釣りを始めたら、まず棚を変えつつ魚の当たりを探る。

- 当たりがある棚がわかればそこを重点的に狙っていく。

これだけで釣れる可能性が高くなります。

棚を変えても全然釣れない場合は次の手を試してみましょう。

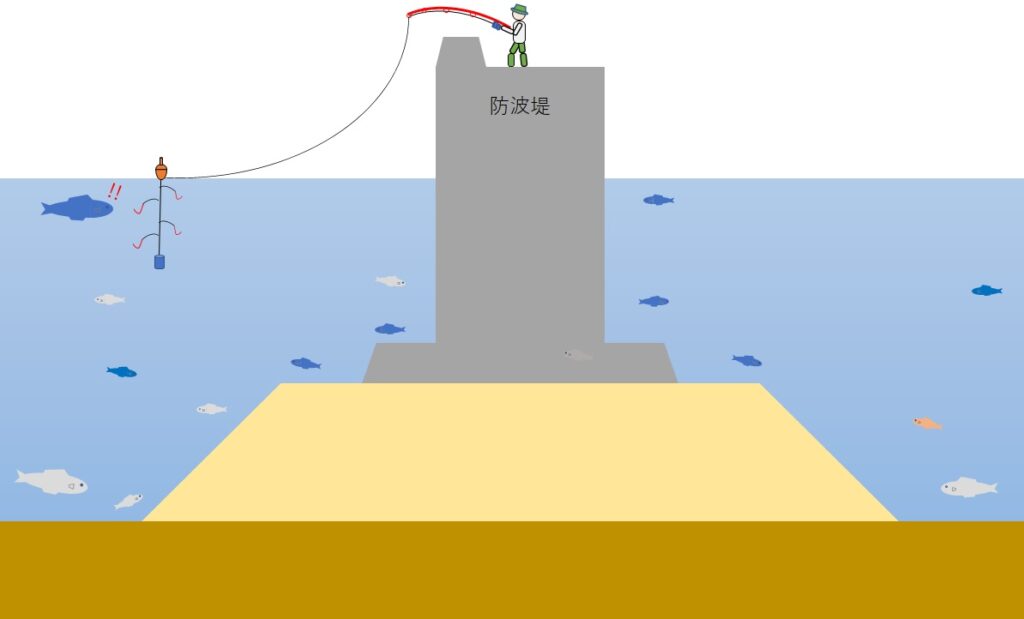

サビキ仕掛を落とす位置を変えよう

堤防のサビキ釣りでよく見かけるのは、足元に落とし続けてずっと釣れていない状態。

こんな時にやるべき事。

防波堤や堤防は足場から数mは浅く、その先は深く、絵のような構造をとる所が多くあります。

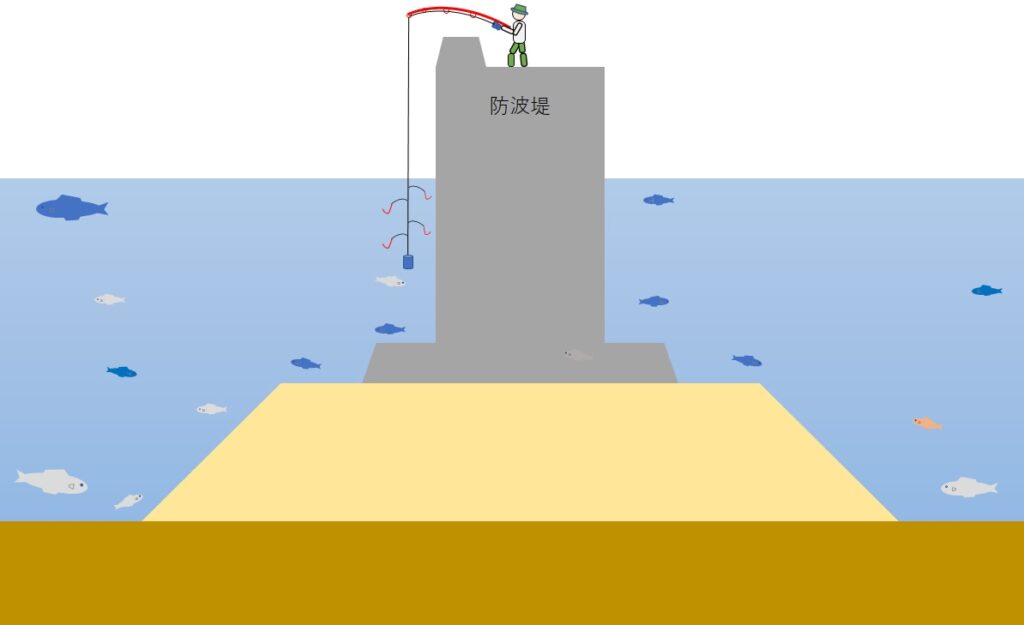

⑤仕掛けを少し遠くへ投げ入れてみる。

仕掛けを投げ入れると、防波堤近くまで寄ってこない魚に気付かせることができます。

④で真下に落とす時と異なり、浮きを付けて棚の調整が必要です。

投げ入れる距離によって魚を探る範囲が広がり、釣れる可能性が大きくなる。

また、投げて飛距離をドンドン延ばす事が楽しくなってくると、今度は遠投するカゴ釣りとかをやってみたくなります。

ウキ使ったことないという方、詳しく書いた記事を参考にどうぞ。

➡ サビキ釣りで使うウキの役割は?

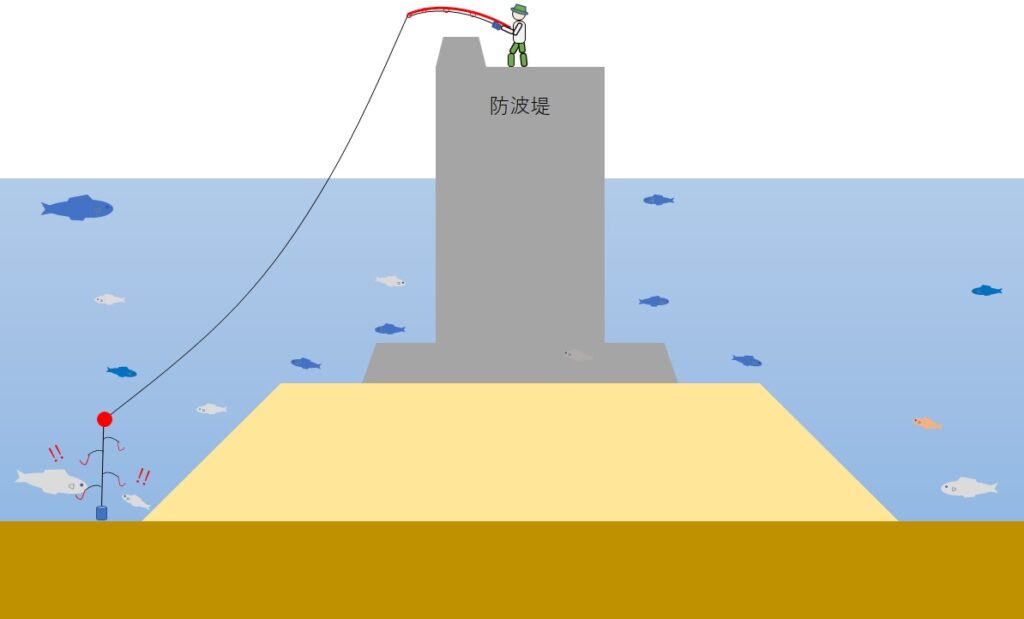

⑥ぶっこみ釣りで少し遠くへ投げ入れてみる。

浮きを使わない方法としてぶっこみ釣りという方法があり、底を狙うスタイル。

浮力の高いウキを外して、仕掛の方も少し変える必要があります。

この釣り方は堤防から離れた底の方にいる魚にも気づかせることができます。

仕掛については釣具屋さんでセットで売っています。

サビキ対象魚のアジは底にいる事もよくあり、棚も気にせず使える事から便利な仕掛けです。

ぶっこみ釣りは底にオモリを着底させるので、場所によって根掛かりが頻発する可能性があります。

サビキ仕掛は使う分+予備として1セット以上購入しておく事をお勧めします。

ぶっこみ釣りでなくとも、大物で仕掛ごと切られたり、仕掛が絡まってほどけない時に新しい物に交換して釣りを続けるためです。

仕掛けを落とす位置を変えて魚を狙っていこう。

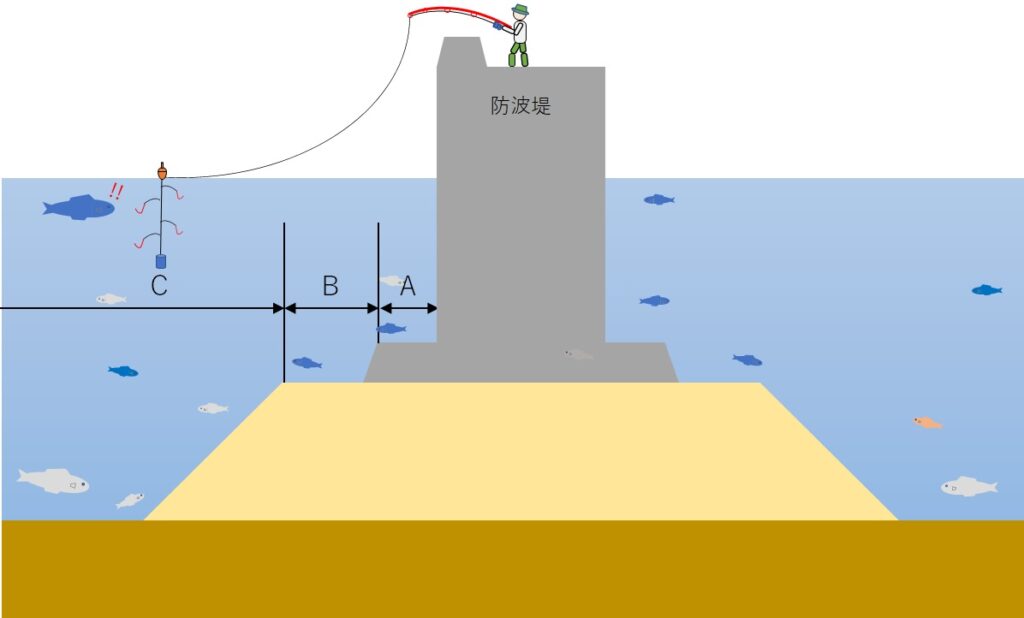

釣りながら確認するのは魚のいる場所・棚だけでなく、水深も合わせて確認しておくと尚良いです。

⑦防波堤周りの深さを覚えておく

上の絵でいくとA・B・Cでそれぞれ深さが異なります。

防波堤の構造を理解すれば、どの辺りから深くなるのか分かってきます。

ここが分かっていれば仕掛けを落とし込む棚の設定や、根掛かり回避などにも大いに役に立つ。

最初は探り探りやって、徐々に海中・海底の構造を理解していくことが釣果UPやトラブル回避に必要。

ここまでは仕掛け投入する直線的な位置を変える事で魚を探る範囲を広げていく内容でした。

いや、まだ釣れないんだ。

という時はさらに魚がいるポイントを広範囲に探っていきます。

釣り座を変えてみよう

同じ場所でずーっと釣れない場合はポイントをずらすことも釣果に繋がります。

⑧平面的に自ら動いていポイントを探る

もし釣り場が混雑してないようであれば、釣り座を変えてみましょう。

絵でDの場所で釣りをしていて全然釣れそうでなければ、E・F・Gなどの場所も試してみましょう。

E:湾内で魚が留まっていそうな場所。

F:堤防の角で魚の出入り、潮の流れが変わりそうな場所

G:大きな岩など根魚が拠点になりそうな場所、潮の流れが変わりそうな場所。

だだっ広い海なので何もなさそうな所よりなにか変化のありそうな場所を狙っていくのも効果的です。

それでも、釣れないんだー!って時は次の手を試しましょう。

釣り針のサイズを小さくしよう

釣るならやっぱり大物を釣りたい!!

誰もが思うことですよね。

ここで”大物”狙いにサイズの大きい針を選びがち。

ですが、魚は種類によって口の大きさ、形が異なりますし、積極的に餌を食ってる(活性が高い)かは、状況によっても変わります。

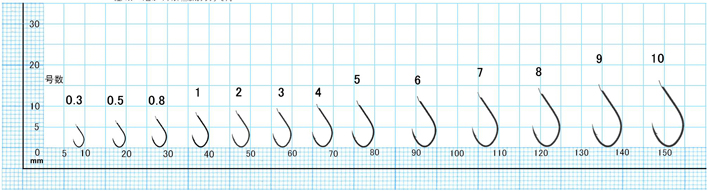

針の種類によって形や大きさは様々。釣り針のサイズは一般的に号数で分れています。ただ、厄介なのは同じ号数でも針の種類により大きさが異なることです。

20cm以下のアジであれば使う針は小アジ針や袖針の4号程度で十分です。針のサイズとしては10mmくらい。

参考に私もお世話になっているタイガー針さんから画像をお借りします。

小アジ針の大きさ

6号では釣れないけど針のサイズを落とした4号では釣れる時も結構あるんです。

その差は2㎜程です。

『たかだか2mmで変わるか?』

と思われるかもしれませんが、十数cmの魚からしたら大きな差です。

それくらいの違いで釣れる⇔釣れないの差が出てくると覚えておけば仕掛け選びの参考にできます。

また、季節によっても食いつきやすい/食いつきにくい時期があります。

具体的に、海水温も高い夏場は魚も活発に泳ぎ回って食い気も多いのに対して、冬場はその逆の傾向。

ですから、夏場に対して冬場は少し小さめのサイズの方が釣れやすい。

探求すると針1つにしても奥が深くなっります。

市販の仕掛けセットは針のサイズや狙う魚が記載されています。

購入の際にしっかり確認しよう。

もし、あなたがいつも仕掛け選びに悩んでいるなら

私がコスパやいろんな状況に合わせて選び抜いた仕掛けを紹介した記事も確認下さい。

⇨ サビキ仕掛けおすすめ5選(2023年)釣果も上げてボウズも回避

サビキで釣れないときに試すこと4つ まとめ

さて、今回ご紹介する内容はここまでです。

これだけ試して釣れない時は”魚がいない”かまたは”それ以上の工夫がいる”のかもしれません。

前者の場合はどうにもなりません。

後者の場合、根気よくあの手この手を考えてどうにか釣ってやる!

と、のめり込めば釣りがすごく楽しくなってきます。

ぜひご自身でもあの手この手、考えてやってみて釣りファンになりましょう。

本記事で紹介した関連記事

- おすすめのサビキ仕掛けについて

➡ サビキ仕掛けおすすめ5選(2023年)釣果も上げてボウズも回避 - 魚の釣れる季節について

➡ 冬のサビキ釣りは釣れないの? 釣れるのはいつ? - ウキを使ったことがないかたへ

➡ サビキ釣りで使うウキの役割は?

本サイトは釣り初心者向けに情報を発信しています。

詳しくは『楽・楽釣りガイド - Topページ』をご覧下さい。

釣った魚でまだ小さい魚はお子さんと一通り観察したらリリース(逃がす)してあげましょう。また、たくさん釣れた時は食べる分だけを持ち帰るようにして、残りは同じように(リリース)しましょう。

何でもかんでも持って帰ってしまうとあっという間に釣り場に魚がいなくなってしまいます。釣りを楽しむだけでなく、お子さんと一緒に学ぶためのお願いとなります。

などとお困りのことがありましたらお問い合わせを気軽にご活用下さい。

最後まで読んで頂きあありがとうございました。