サビキで使うオモリってどれくらいの重さがいいの?

ウキを使った場合はどうなの?

釣り始めた時、オモリって軽いのから重いのまでたくさん。

どれくらいの重さがいいか分かりませんでした。

まずこの疑問の回答と簡単な解説をします。

これらがおおよそ目安です。

なぜおおよそかというと、

絶対この重さにしないと釣れない!ということはまずありません。

ただし、合わないオモリを使う事でトラブルや釣果を落とす原因になるため、

オモリの役割を理解して使う事が重要です。

あなたが初心者であれば、よく販売されているオモリ付きの青いカゴだと『 4~6号 』がおすすめ。

初心者は扱いやすい軽めのオモリから始めましょう。

さらに快適に釣りをするにはオモリ選びも重要です。

錘を使う2つのポイント

- 竿にあったオモリを使おう

- 釣り場の状況によってオモリの重さを変えよう

1.竿にあったオモリを使おう

市販されている竿にはオモリ負荷の適正範囲がメーカーから決められています。

特に注意すべきは極端に重いオモリを使うと竿への負担が大きく、最悪の場合、一発で折れてしまう原因になりかねません。

竿の負荷範囲より極端に重いオモリを使う事は避ける。

じゃあ、どんな竿を使えばいいの?

という疑問がでてきたら、下記も参考にして下さい。

⇨ 初めての釣り竿選び サビキ用の竿購入を検討 3m未満の製品比較と購入した竿ご紹介

2.釣り場の状況によってオモリの重さを変えよう

潮の流れがはやい時に、入れた仕掛けがすぐに流されてしまう事があります。

オモリが軽すぎと流されやすいので、少し重めのオモリに変えて様子を見る。

このように状況によって重さを変えて使う場合もあります。

オモリは重さ違いで数種類準備しておくことがおすすめ。

本記事ではこれらを踏まえ、オモリの役割などさらに詳しく知りたい方は続きを読んでいってください。

オモリの重さは?

釣り初心者の方には馴染みのないオモリの重さについて、一般的な『 g(グラム) 』表記で販売されているものは殆どありません。

釣りの場合オモリのサイズは『 号 』で表されているのが一般的。

数字が増えるほど重く、1号は約3.75g、10号だと10倍の約37.5gとなります。

さらに詳しく知りたい方、

- オモリの号数と重さ・グラムに関する記事

釣りの錘(オモリ)の号数と重さ(グラム)の関係 1号は約3.75gです

合わせてご覧下さい。

釣りでの錘(オモリ)の役割は?

オモリを何のために使うか理解しておくと色んな状況に対応しやすくなります。

まずはオモリの役割を知っておきましょう。

これらを詳しく解説していきます。

仕掛けを沈める役割

まず一番の役割として真っ先に思いつくこと

仕掛けを沈めるため。

そうです。

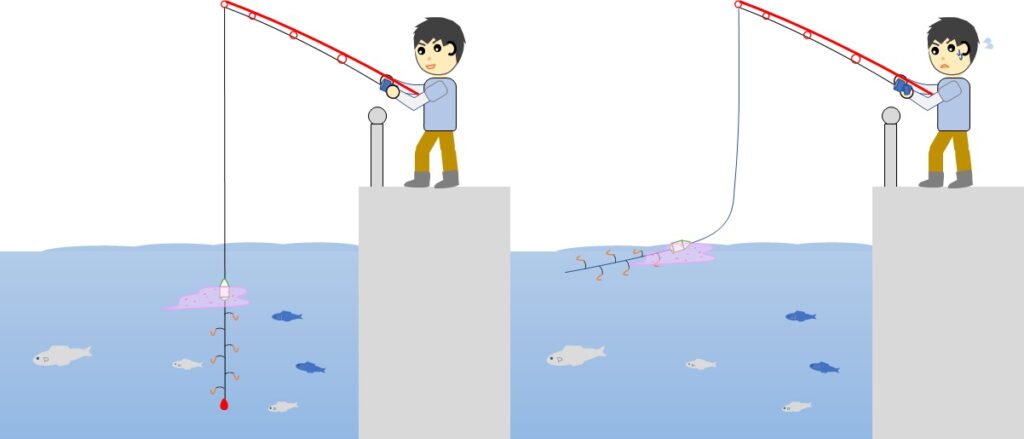

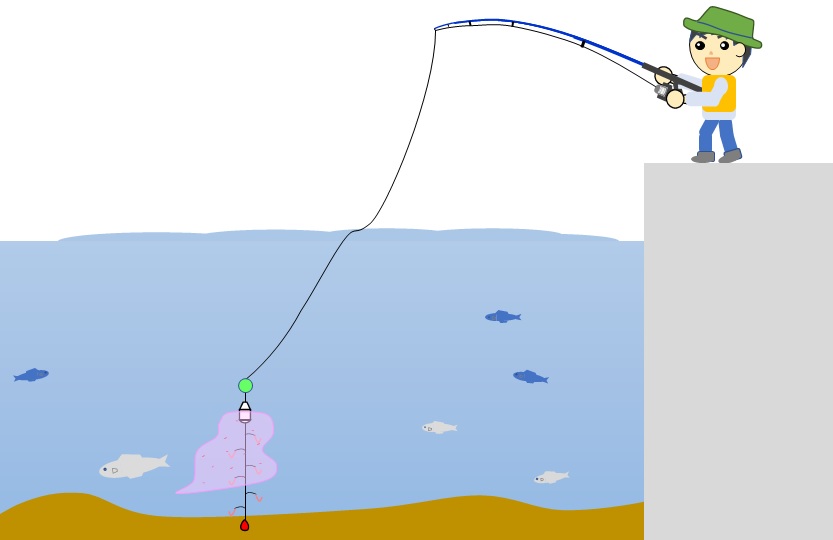

下の絵を例に言うと、

左側はオモリを付けた状態

右側はオモリを付けていない状態

左側が一般的な釣り方、右側は浮力で水面をプカプカと浮いて何mも下にいる魚に気づかせるのは難しい。

※魚の狙い方によっては表層付近を狙うやり方もあります※

オモリを使う事で仕掛けを沈め、深い位置にいる魚が狙えます。

オモリの重さを4号~としている理由

オモリが ”仕掛けを沈める” 役割を果たすには次の条件が必要です。

オモリの重さ > 仕掛けの浮力

4号以上のオモリを使えば余程の事がなければ、この条件を満たします。

オモリを付けても仕掛けが浮く状態はオモリの重さ不足。

➡オモリを少し重くしてみましょう。

ただし、小さいお子さん場合

僕は重いと糸を巻くのが大変だから軽いオモリがいいなぁ。

リールを巻くのも一苦労なので、軽めのオモリを選ぶ事をおすすめします。

仕掛けを狙いの棚に早く到達させる役割

サビキ釣りはカゴに詰めたコマセを水中でさびいて撒き、コマセを仕掛けと同調させます。ここへコマセ目当に寄ってきた魚に仕掛けを食わせる釣りです。

コマセは特殊なカゴでなければ着水後、カゴから徐々に出ていきます。

狙う魚のいる棚(水深)まで浅ければいいですが、深めにいる魚を狙う場合、ゆ~っくり仕掛けが下りていくとどうでしょう?

- 狙いの棚に到達する前にエサ取りの魚がかかってくる。

- 狙いの棚に着いた頃にはカゴの中のコマセが全部出てしまったあと・・・。

これらは珍しくない事で、回避するにもオモリの役割があります。

仕掛けを狙いの棚により早く沈めるため

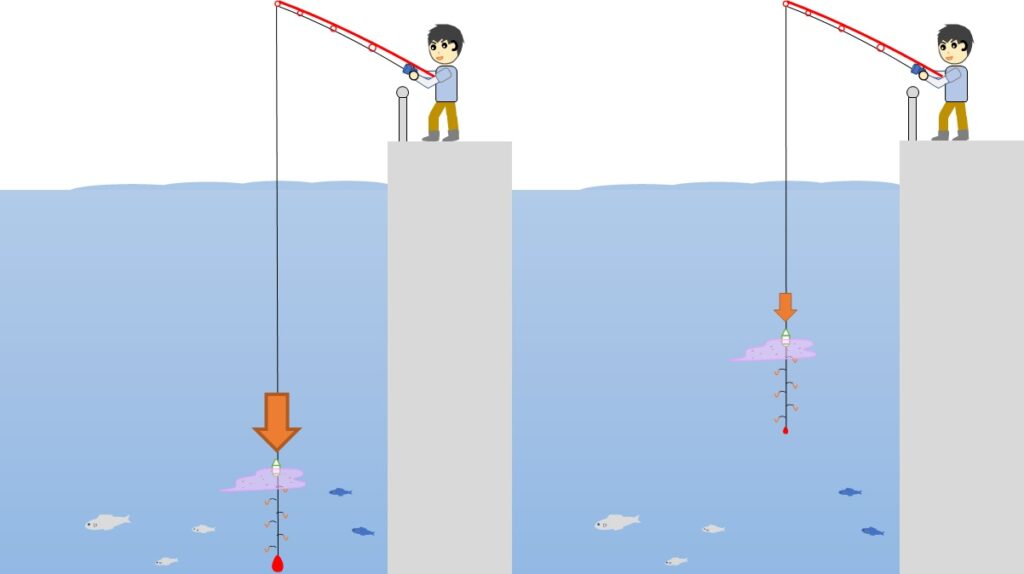

深めの棚を狙う場合を例にあげます。

左側は重いオモリを付けた状態

右側は軽いオモリを付けた状態

同じように仕掛けを投入した場合でも左側の重いオモリの方が早く沈みます。

これは仕掛け全体が水の抵抗を受ける事により、沈む速度が変わるため。

軽いオモリの方が水の抵抗による影響を大きく受け、沈む速度が遅くなります。

ただし、水面から数2~3m程度であればそこまで差は出ません。

5m以上の深い棚を狙っていく場合には注意が必要です。

仕掛けをより遠くへ飛ばす役割

足元に落とすのではなく、ちょい投げ・投げサビキなどで魚を狙う場合もオモリの重さは重要です。

オモリが軽すぎると飛距離がそんなに伸びません。

これは先ほどの、より早く狙いの棚へ到達さえる役割と考え方は同じです。

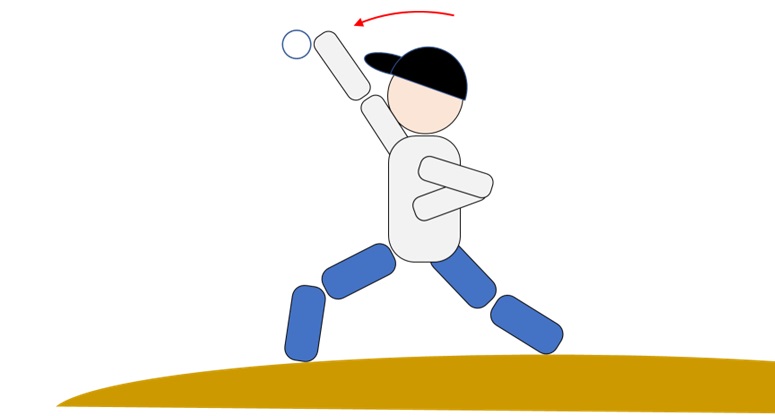

同じ大きさの軽いビニールボール(20~30g)と野球のボール(約150g)を投げ比べた場合を考えてみましょう。

ご自身の経験からも、野球のボールの方が遠くへ飛ばせますよね。

水に沈むときは水の抵抗を受けましたが、投げる時は空気の抵抗によって、軽いビニールボールの方が早く失速してしまうからです。

このため、飛距離を伸ばすのにはオモリを少し重くしてみよう。

重さを変えてから投げて確認しておくこともおすすめ。

オモリの重さによって飛距離が変わってくるのがわかります。

また、竿を変えるとオモリ*飛距離の関係も変わってきます。

経験を積んでいくと何となくわかることも多くなるので、色々試してみましょう。

オモリを重くしたけど飛距離が延びない!?

オモリを重くした時に注意する事。

竿がオモリに負けて、しなりすぎてしまうと飛距離は伸びません。

それどころか、竿に負荷を掛けすぎると折れる可能性もあります。

竿はしっかりしてるんだけど、飛距離が伸びない!

この場合については

投げ出す時の竿の角度が合っていないのかもしれません。

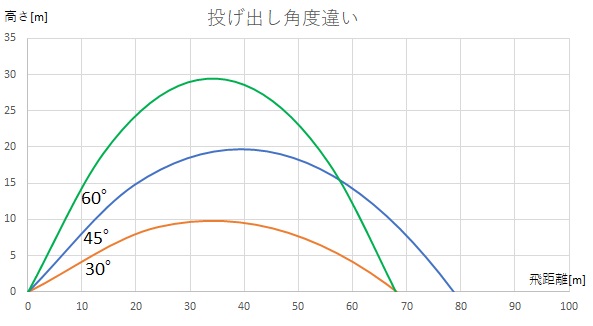

グラフは投げ出す時の角度の違いでの飛距離を考えたものです。

飛距離を伸ばすための投げ出す角度は45°位が目安。

一度、飛んでいく角度を確認して下さい。

『投げ釣り遠投の基礎 投出す角度と竿の長さで飛距離が変わる!?簡単な物理を使って比較する』に詳しく書いていますのでご参考に。

オモリの重さを~15号としている理由

オモリ15号の重さは約57gです。これにコマセカゴ+コマセ+ウキの重さが加わるので、仕掛け含めての重さは100gを超えます。

竿を使って実際に投げるとわかりますが、結構な重量感があり、竿が長ければ長いほど重くなります。

100gくらいのボールだとそんなでもないですが、ボールを投げる時に対して2mの竿だと2倍、4mの竿だと4倍程と重くなります。

また、竿もその重さ・キャストに耐えうる竿でなければいけません。

~15号っていうのはあくまで目安ですが、私の経験だと、投げサビキでも~10号ほどで十分です。

それ以上は、飛距離をどんどん延ばしたいっていう欲が出る方向へ・・・、

遠投するカゴ釣りと区別がつかなくなり、磯竿の3号以上や投げ竿を使って重いオモリを付けて超遠投を狙うというステップに。

私がこの状態です(笑)

遠投出来ると投げれた達成感も加わり楽しいんですよ。

オモリはどんどん重くしていっても人*竿との関係もあり、飛距離が12号くらいから伸びなくなってきます。

これらを踏まえて、

- 15号は重いし、疲れる。

- 飛距離も伸び止まり

でこの辺りが上限だと私は思ってます。

興味ある方は15号以上のオモリも試してみてください。

アンカーとしての役割

アンカーという言葉が正しいのかわかりません(正しい言い方知っている方教えてください)が、ぶっこみサビキなどの釣り方をする際のオモリの役割です。

ぶっこみ釣りはアジなどよく底の方にいる魚の習性を考え、底を狙う釣り方です。

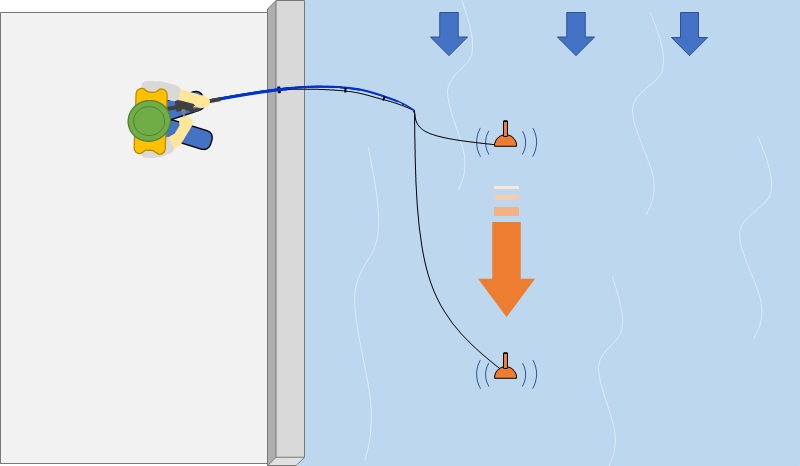

下の絵のようにオモリを底に着底させ、浮力ボールで仕掛けを立たせ、後は通常のさびきと同じで、カゴからでたコマセと針を同調させて魚を釣るというのが一般的。

この時の注意点として、

浮力ボールの浮力 < オモリの重さ

浮力で使われるボールよりオモリが重くなくてはなりません。

ぶっこみサビキは底にいるアジなんかを狙うのには楽ができる釣りです。

うちの子はぶっこみサビキで味を占めているのでいつもこの仕掛け。

仕掛けが流されていく事もほとんどないので、せわしなく仕掛けを引き上げて入れなおす事もありません。

少しゆったりした時間を過ごしたい方におすすめです。

とはいえ、アジとか回ってきて掛かるときは連発で忙しいですけどね!

まぁ、そこは嬉しいところですよね。

適正なオモリはどうやって選ぶ?

さて、ここまでオモリの役割を記述してきましたが、適正なオモリはどうやって選ぶんでしょうか?

目安としては、冒頭の繰り返しとなりますが、

- 足元からちょい投げ程度のサビキ釣り: 4~8号

- 本格的にウキ付けて遠投: ~15号

これを基準にしてください。

これまで説明してきたように単純にオモリが沈めばいいだけじゃなく、釣りではいろんな狙いがあるんです。

適正なオモリの選び方4つをご紹介します。

- 竿の適正範囲で選ぶ

- 潮の状況で選ぶ

- 狙いの棚で選ぶ

- ウキとの関係で選ぶ

いろいろとあるんですが、最も重要な事はバランスです。

突然言われても、

バランスって何?

ってなりますよね。

その部分を一つ一つ詳しく説明していきます。

竿の適正範囲を考慮して選ぶ

まず最初に考えておく必要があります。

長く使いたい竿に、必要以上の負荷を掛けたくありません。

丁寧に使うと何年も使えます。

先ほどあげたオモリとのバランス、竿についていうと、

オモリ負荷の適正範囲が竿とオモリのバランスです。

ここはおさえておきたいところです。

私が愛用している竿を例に。

Daiwa:リバティークラブ ショートスイング 15-240

オモリ負荷:10~20号

投げ竿なのでちょっと固め、海釣りとしては短めの240cm

固めなのはちょい投げ、ルアー釣りなども含め万能竿として使いたかったから。

短めなのは余り広くない場所で、堤防や海釣り公園などで釣りをするのに扱いやすくするため。

と、竿の紹介はここまで。詳しくは下記をご覧下さい。

⇨ 初めての釣り竿選び 初心者にも扱いやすいサビキ用の竿 長さ3m未満の竿

竿の適正オモリが10~20号となっていますが、私は20号のオモリを付けたことがありません。

この竿でだいたい使うのは

- 足元サビキだと 4~8号くらい

- 投げサビキでも 6~10号くらい

ここで少し疑問が。

4号って適正範囲外じゃない?

足元だと別にそこまで重くしなくてもいいので軽く。

オモリが軽い分には竿への負担も少ないし、それでも釣れるので十分です。

冒頭で投げサビキは~15号じゃなかった?

と、思われるかもしれませんが、そこは竿によって変わってきます。

この竿だと15号のオモリ+カゴ付けて投げるには重すぎでした。

ウキを付けた投げサビキだと10号以上はそんなに飛距離が伸びないので10号が上限にしています。

竿によって使うオモリの上限を変える必要がある

また、オモリは重ければ釣り人の負担になるので軽めにしたい。なので、軽いところか釣りを始めるのがおすすめです。

竿とのバランスを知るのはあれこれ使ってみてみる事が大事です。

そうしないと分からないことが実際に多いです。

潮の状況でオモリを選ぶ

潮の状況と言われても・・・

疑問が残るかもしれませんが、ここは実際に釣りをしてみないなかなかわかりません。

四方を囲まれた湾内でもなければ、潮の満ち引きや風の強さなどによって、潮の流れる速度が変わってきます。

絵のように、潮が上から下へ流れる場合、入れた仕掛けは下の方へどんどん流れます。

このスピードが速すぎると釣りにならないので、ゆったりと動くようにオモリで調整します。

軽めの4号くらいのオモリで釣りをはじめて、仕掛けがすぐに流れる場合はオモリを6号、8号と重めのオモリに変えてみてください。

オモリを重くすることで流れていくスピードも遅くなってきます。

潮の流れとのバランスをとる

これもまた重要となってきます。

逆に潮の流れが穏やかな時は軽めのオモリでも十分です。

狙いの棚に合わせてオモリを選ぶ

いつも使うオモリの重さを基準として決めてくことがおすすめです。

例えば、いつも6号のオモリを使って釣りを始める。

沈むすぴーとはだいたい同じオモリ、カゴを使っていれば同じなので、狙っている棚に何秒くらいで到達するか把握しておくと尚良いです。

投げ釣りをされる方は数色使われている糸を使って何色出ていったかでだいたい飛距離を測られる事も多いですが、それと同じような感覚です。

深い棚へ仕掛けを投入する場合は重めのオモリを使った方がエサ取りや無駄にコマセを撒き散らさずに早く到達できます。

狙いの棚に到達するまでのスピードのバランス

沈む速度も考えておくと、釣果につながってきます。

ウキとの関係でオモリを選ぶ

オモリには重さの単位として号数がある事をこれまでにお伝えしました。

これに対して、

ウキには浮力としての号数があります。

サビキ釣りやカゴ釣りなどで使われるウキについてオモリと釣り合うのは

オモリの号数 ≒ ウキの号数

とだいたい考えてください。

ウキの浮力とのバランス

これが大事になってきます。

例えば、6号のウキを準備しました。

この時、持ってるオモリが4号(左)と8号(右)だった場合どちらを選びますか?

4号だとちょっと軽しいし、8号の方が投げた時に飛距離も出やすいし、多少重くてもいいよね~。

と思って8号のオモリを選んでないでしょうか?

この場合は4号のウキを選びましょう!

サビキ釣りの場合は、コマセの重さも多少考慮しておく必要があります。

沈もうとするのはオモリだけじゃなく、コマセも沈もうとします。

ですから、オモリの重さ+コマセの重さ分も考えないといけません。

ウキが沈んでしまう。

このことから

オモリの号数に対して同じか~2号大きいウキを使うようにしましょう。

使うウキはどんなものがいいの?

と疑問がでてきたら、

サビキで使うウキについては下記で詳しく説明していますので合わせてご覧下さい。

⇨ サビキ釣りで使うウキの役割は?

サビキ釣りで使うオモリ

最後に私が使ってるオモリを紹介します。

オモリも消耗品なので釣具屋さんで普通に売ってる安いもので十分です。

ナス型のオモリ

カゴ付きのオモリ

文中にも書きましたが、状況に合わせて使い分けるため、数種類の重さを持っておけば尚よしです。

さて、サビキでのオモリの重さについて書いてきました。

オモリ一つとってもあれこれと考えがでてくるものです。

とはいえ、

まずは、軽めのオモリから始めて釣りに慣れる事を優先した方が後々楽です。

オモリはちゃんと合わせたのに釣れないなぁ。

という時に試してほしいことを次の記事で紹介していますのでご覧ください。

⇨ サビキで釣れないのはなぜ? この4つを試せば釣れる可能性が大幅に上がります)

最後まで読んで頂きありがとうございました。